Autek Research RF-1

Last Modified at

Autek Research社のRF-1というアンテナ・アナライザをオークションで入手しました。

(2007-5-13追記)

このRF-1だけど、入手した当初から気になっていたのが、50ΩのダミーロードをつないでもなぜかSWRが1.6程度、インピーダンス(|Z|)が58Ω程度を示します。そこで分解して調べてみると、どうも006Pの電池と基板を接続するコードが基板上にフラフラしているとインピーダンスの測定に誤差が出ることがわかりました。電池ボックスの下にこのコードを押し込むようにして蓋を閉めると、ダミーロードを接続すると周波数にかかわらず、SWR=1.0 、|Z|=50Ωを示すようになりました。この測定器、さすがにUS製とあって、つくりがガサツです。手作りに近い感じです。なんでUS製品ってこういうつくりなんでしょうね。

あと、気になるのは006Pにマンガン電池を使うと特に高い周波数測定時に液晶が薄くなります。そんなに電流を喰うんだろうか? アルカリ電池なら特に問題ない。ただ、マンガン電池は100円ショップで2個で100円で買えるのが、アルカリ電池は1個260円位するんですよね。

さて、このRF-1ですが、SWRとインピーダンスの絶対値(|Z|)が測定できるのですが、その値からインピーダンスの実部(R)と虚部(X)の絶対値が計算できます。これはRF-1の英文マニュアルにその計算式が載っています。英文マニュアルはここにあります。インピーダンスの虚部は記号がわからないので、誘導性か容量性か、つまりスミスチャート上の上半分なのか下半分かが判別が付きません。しかしながらアンテナを測定しているときに、周波数が上がるにつれてインピーダンスが増えるなら誘導性(スミスチャートの上側)、減るなら容量性(スミスチャートの下側)です。そして、アンテナの共振周波数はインピーダンスの虚部がゼロになるところですから、結局インピーダンスの絶対値の最高値(誘導性から容量性へ動くとき)もしくは最低値(容量性から誘導性へ動くとき)でわかります。まあ、めんどくさいんですけどね。

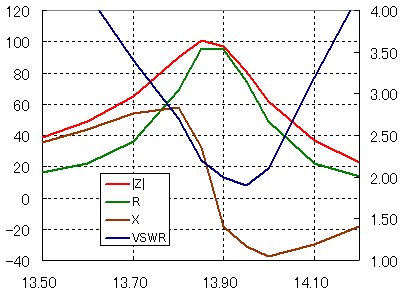

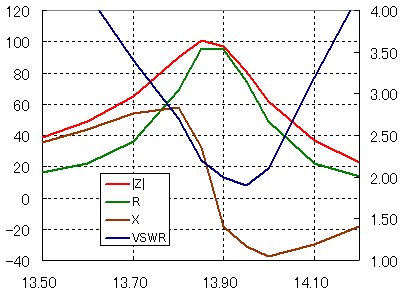

ためしにうちの屋根に上げた短縮14MHzダイポール(逆V)の特性を見てみると、非常にわかりやすいです。

Freq VSWR |Z| R X

13.50 4.80 39 16.057 35.541

13.60 4.20 49 22.086 43.740

13.70 3.40 65 36.409 53.846

13.80 2.70 90 69.047 57.728

13.85 2.20 101 95.692 32.310

13.90 2.00 97 95.272 -18.228

13.95 1.90 81 74.689 -31.345

14.00 2.10 62 49.251 -37.661

14.10 3.20 37 22.030 -29.727

14.20 4.20 23 13.650 -18.512

このように13.5MHz→13.85MHzまでは周波数が上がるにつれてインピーダンスが増えてゆきます。これはすなわち、Zの虚部Xが正、すなわちインダクティブであることを示しています。また、13.85MHz→14.2MHzまではインピーダンスが減ってゆきます。したがってXは負でありキャパシティブであることがわかります。13.85MHzから13.9MHzにかけてXの記号が反転しているので、共振周波数はその間にあることがわかります。またSWRの最低値は13.95MHz付近ですから、SWRの最低点と共振周波数が若干ずれていることもわかります。お手軽な測定器なので、これ以上精度を求めても無理がありますが、これだけでアンテナの調整にはずいぶん役に立ちます。SWRメーターだけを頼りに闇雲にアンテナの調整をすることが無駄なことがよくわかります。

このように13.5MHz→13.85MHzまでは周波数が上がるにつれてインピーダンスが増えてゆきます。これはすなわち、Zの虚部Xが正、すなわちインダクティブであることを示しています。また、13.85MHz→14.2MHzまではインピーダンスが減ってゆきます。したがってXは負でありキャパシティブであることがわかります。13.85MHzから13.9MHzにかけてXの記号が反転しているので、共振周波数はその間にあることがわかります。またSWRの最低値は13.95MHz付近ですから、SWRの最低点と共振周波数が若干ずれていることもわかります。お手軽な測定器なので、これ以上精度を求めても無理がありますが、これだけでアンテナの調整にはずいぶん役に立ちます。SWRメーターだけを頼りに闇雲にアンテナの調整をすることが無駄なことがよくわかります。

7m1kng@jarl.com

7m1kng@jarl.com

7m1kng@jarl.com

7m1kng@jarl.com